ZENMU Virtual Drive

コロナ禍により急速に導入が進められているテレワーク制度、ニューノーマルな働き方のスタイルとして定着しつつあります。

このテレワークと一緒に利用拡大が進んでいるのがシンクライアント、リモート環境においてセキュアにIT環境を利用するためには必須のアイテムといえます。

この記事ではテレワークにシンクライアントが必須である理由について解説します。

※本記事に掲載している情報は2024年9月時点のものです。

目次

ZENMU Virtual Drive Enterprise Edition

テレワークでの安全・快適なPC利用に

PCの社外持ち出しに関する課題を解決します。

テレワークで導入が拡大しているシンクライアントですが、一体どのようなものか?皆さん正しい定義をご存じでしょうか?使っている方の中にも社外から使う会社のPCの仕組み、と理解している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

普通のPCを使えばよいのに、なぜあのような仕組みを使うのか?そこには社内の大切な情報を守るため、という大切な理由があるのです。ここではシンクライアントとは何か?なぜ導入が進んでいるのか?について詳しく説明します。

シンクライアントとはThin(薄い、少ない)とClient(クライアント)を組み合わせた言葉です。Thinはクライアント端末では必要最低限の処理しか行わせないシステムという意味で、シンクライアントとはデータを持たないクライアントPCという意味が込められています。

具体的には、利用するPCのOS、アプリケーション、データすべてをサーバー側で持ち、手元のPCには画面のみ送る仕組みです。なぜこのような仕組みになっているのか?その理由は会社のデータを守るためなのです。

ここでは、シンクライアントを導入した場合に得られるメリットを4つご紹介します。セキュリティ面、運用面、PC寿命延長、利用端末の柔軟性など、幅広い効果が期待できますのでそれぞれ詳しくご紹介していきます。

テレワークでもっとも懸念されるのが情報漏えいです。社外から業務を行うということは重要なデータを社外に持ち出すことに等しく、大きなリスクを伴います。

例えば社外で利用していたPCが盗難にあう、ウイルス等を使いネットワークごしにデータを窃取されるなどの可能性があります。また実際にPCの盗難等で、お客さま情報の漏えいにつながったケースなどもあります。情報漏えいが発生すれば、企業にとっては信用失墜という大きなダメージを負うことになります。

そこで注目されたのがシンクライアントです。必要な機能はサーバー側に置いた状態で、社外には利用画面のみを転送する仕組みが基本であるため、重要データの社外への持ち出しが発生しません。データが社外に出ないため、情報漏えいのリスクも非常に小さくすることができます。

この特徴から、昨今のテレワーク拡大に合わせ、シンクライアントの普及も急速に進んでいるのです。

シンクライアントの特徴として、運用のしやすさがあげられます。

情報システム担当者は社内PCのバージョンアップやパッチ対策など日々1台1台のPCの状態管理が必要になります。それは台数が増えれば増えるほど大変な業務となりますし、ましてテレワークなどのように設置場所が社外になれば、運用自体が崩壊してしまいます。 そこでシンクライアントです。シンクライアントは各社員のデスクトップ環境は実質サーバー内に集約されているので、バージョンアップ業務やパッチ適用などはすべてサーバー側で対応できます。

これにより、各社員がOSやソフトウェアのアップデートやパッチ適用をする必要がなくなり本来の業務に集中できるとともに、アップデート漏れやパッチ適用漏れによるエンドポイントを狙ったサイバー攻撃リスクも軽減できます。

管理面を考慮しても、テレワークにはシンクライアントが最適といえます。

シンクライアントでは、OS・アプリケーション・データファイルをサーバーで保管しており、クライアントPCにデータを保存しません。このため、通常のPC利用と比較するとPCへの負荷が軽くパフォーマンス向上が期待できます。また、データ自体を保存しないため、ハードディスクの読み込み・書き出しの回数も少なく抑えられ、その結果、PCの寿命の延長にもつながります。

社員が個人で所有しているPCやタブレット端末、スマートフォンを業務に使用することをBYOD(Bring Your Own Device)と呼びますが、普段から使い慣れた端末をシンクライアントとして利用することで、操作性やアクセスのしやすさからテレワークの業務効率が向上します。セキュリティ対策は必須ですが、社員にとって利用端末の選択肢が増えるためテレワークの推進に役立つでしょう。

シンクライアントを利用することで、セキュリティ面・運用面など多くのメリットが得られますが、一方でデメリットもありますので3つご紹介します。導入を検討する際には、メリットと合わせて事前に把握しておくことが重要です。

シンクライアントは、インターネット経由でクライアントPCとサーバーが通信を行うことでリモート操作を可能にしています。このため、利用するにあたってはネットワーク環境が必須であり、不安定な通信環境ではスムーズな操作が行えず、業務効率が悪化してしまう恐れがあります。シンクライアントを導入するにあたっては、高速かつ安定したネットワーク環境を構築する必要があるといえるでしょう。

シンクライアントでは、クライアントPCではなくサーバー側で処理の大部分を行うため、サーバー機器には高度なスペックが要求されるとともに、ソフトウェアのライセンス料なども必要となり、導入コストが高額になる傾向があります。また、ユーザー一人ひとりに対して、仮想デスクトップ環境を構築するため、高度なIT知識を持つ専門人材と大きな業務コストが必要です。

サーバー側のネットワークで障害が発生した場合には、クライアントPCでの操作が不能となり、全社的に業務が中断してしまうリスクがあります。また、一時的なアクセス集中・大容量のデータの送受信などによりサーバーのリソースが不足した場合には、クライアントPCのパフォーマンスが急激に低下し、キーボードやマウスの操作が反映されない、利用中のアプリケーションがフリーズするなどのトラブルが発生することもあります。自社の利用形態に合わせたネットワーク環境を構築するとともに、万が一に備え、対策を準備しておくのも重要です。

シンクライアントは大きく3種類に分かれます。テレワークに向いているものは、機能面を満たしローコストであるVDI方式です。

1つ目がサーバーベース型です。この方式はアプリケーションのみを仮想化するというシンクライアントでは初期の方式です。

いわばウェブ上でアプリケーションを利用するようなイメージの方式ですが、アプリケーションのみしか仮想化できない点、全員が同じ環境を利用する必要があり、ユーザーごとに異なるアプリケーションを利用することはできないという点からテレワークには向かない方式です。

2つ目がブレードPC型です。ユーザーのデスクトップ環境を1台1台のブレードサーバーに格納し、収容、遠隔地からリモートデスクトップで接続する方式です。

利用環境すべてを仮想化している点ではテレワーク向けに最適な仕組みといえますが、1台1台をブレードサーバーに格納するため、どうしても費用が高額になってしまう点がネックとなり、今では負荷の高いCAD端末など、一部の利用のみにとどまっているといわれています。

そして3つ目がVDI方式です。ユーザーのデスクトップ環境すべてを仮想化している点ではブレードPC方式と一緒ですが、これらの複数の環境を1台のサーバーで実現している点が異なる点です。昨今進化している仮想サーバーの技術を利用し、1台のサーバー内で実現することで、ブレードPC型でネックとなったコスト面の課題をクリアしています。

VDI型の登場によりシンクライアントの利用拡大が進んだといっても過言ではありません。さらに新型コロナウイルスによるテレワーク増加により、企業内へのVDI展開が急激に加速しています。

これまで企業のテレワーク環境でシンクライアントの利用が拡大していることは説明してきました。セキュリティ対策など企業の課題をクリアできる、そんな理由からシンクライアント利用は急速に拡大しています。ここでは利用拡大が進んでいる理由についてもう少し詳しく説明していきます。

数年前、国主導で働き方改革を推進する動きがありました。各企業で働き方改革が進められた際、テレワークについても検討や試行が始まりました。

テレワーク、すなわち社外からネットワークごしに仕事をすることには多くの課題が生じてきます。労務管理やコミュニケーション方法など、テレワーク導入が始まった当初には多くの課題がありました。その中で特に重要とされたのが、セキュリティ上の問題です。

社外から仕事をするためには、社外から会社の資料や情報などにアクセスできる必要があります。つまり社外に重要な機密情報の「持ち出し」が発生するわけです。これには大きなリスクを伴います。

例えばPCの盗難や紛失が発生すれば、PC内のデータも含め漏えいするリスクを伴います。現にPC紛失による顧客データの漏えいといった事件がメディアをにぎわせたこともあります。そのため、テレワークの課題として情報漏えいをどう抑えるか?が企業の大きな課題でした。

そこで注目されたのがシンクライアントです。シンクライアントはデスクトップ環境を社内に設置し、自宅など社外に画面転送して使わせることで、そもそも社外にデータを持ち出さなくてすむ仕組みです。

データを持ち出す必要がないわけですから、情報漏えいのリスクは非常に小さくなります。仮に持ち出したPCが盗難にあったとしてもデータは保存されていませんので、情報漏えいにはならないのです。

テレワーク推進の重要課題であるセキュリティ問題が解決するということで、シンクライアントは大きく広がるはずでした。

しかしながら展開は限定的でした。導入費用がまだまだ高額であったからです。当時、主流の方式はブレードPC型であり、導入費用が非常に高額だった点がネックでした。そのため、なかなか展開が進みませんでした。

そんな時発表されたのが、VDI型でした。ブレード型同様、デスクトップ環境すべてを仮想化、社外に画面転送を行うことで利用する点は同じですが、仮想化技術を使うことで、導入コストを大幅に低減しました。

これによりVDIによるシンクライアント利用の拡大が進んでいきました。さらにこのコロナ禍によりその動きはさらに加速しています。

コロナ禍によるテレワーク推進は国も後押しをしています。厚生労働省は働き方改革推進活動の一環として「働き方改革推進支援助成金」と呼ばれる助成金制度を実施しました(※)。ここではその制度について説明します。

※「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」は令和3年1月29日時点で交付申請受付を終了しています。

数年前、国が働き方改革を推進、この中には在宅勤務の推進も含まれていました。現在でいうテレワークです。厚生労働省ではテレワーク推進と共にツールの導入についても推進していました。その中の一つがシンクライアントです。

各企業もこの流れに乗りテレワークやシンクライアント導入の検討が始まっています。

また、厚生労働省ではテレワーク推進する企業に対する助成金制度を始めました。それが「働き方改革推進支援助成金」です。この助成金の中に、「テレワークコース」と「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」という制度があり、テレワークに必要なツール、主にシンクライアント導入に関する助成を行っています。

コロナ禍によりこの助成金の上限額などが拡大されたこともあり、企業へのシンクライアント導入は加速しています。

いかがだったでしょうか。国主導の働き方改革で始まったシンクライアント導入の動きはこのコロナ禍でさらに加速し続けています。

社外から仕事をするうえで懸念となるセキュリティ問題を解決するシンクライアント、国の助成金制度もあり、今後も企業導入が進んでいくでしょう。この機会にシンクライアントの導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

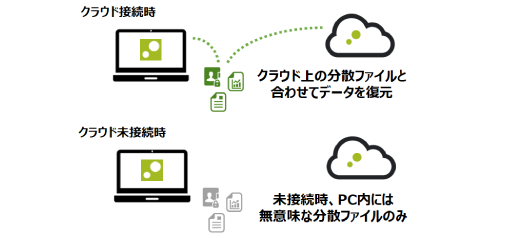

尚、VDIを導入するなら、株式会社日立システムズエンジニアリングサービスの提供するZENMU Virtual Drive Enterprise Editionがおすすめです。クラウドサービスによる提供のため、小規模からの導入、さらに短期間での導入が可能です。また、秘密分散技術を採用しており、ユーザーデータを複数サーバーに分散保管することでPCの紛失や盗難等に伴う情報漏えいのリスクを抑えます。

また、クラウド基盤を利用したサービスのため、導入企業側でのサーバー新規購入や設計・構築等の煩雑な作業が必要ありません。

これからVDI利用される、または導入を検討されている方は、ぜひ一度ZENMU Virtual Drive Enterprise Editionを検討ください。

※本記事における価格情報記載はすべて税抜表記です。

※Microsoft、Windows、Windows 10およびMicrosoftのロゴは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ZENMU Virtual Drive Enterprise Editionは、株式会社ZenmuTechの製品です。

※株式会社日立システムズエンジニアリングサービスは、ZENMU Virtual Drive Enterprise Editionの正規販売代理店です。

テレワークでの安全・快適なPC利用に

PCの社外持ち出しに関する課題を解決します。