ZENMU Virtual Drive

新型コロナウイルスの流行もあり、多くの企業でテレワーク環境が作られつつあります。

テレワークをするためのネットワークシステムにはさまざまなものがありますが、その中でも有力なのが「仮想デスクトップ方式」です。

この記事では、テレワークに仮想デスクトップ方式を利用する場合に、どんなメリットとデメリットがあるのかを詳しく説明していきます。

また、テレワークに「リモートデスクトップ方式」を利用した場合と、仮想デスクトップ方式を利用した場合では、コストがどのように違うのかも解説します。

※本記事に掲載している情報は2024年9月時点のものです。

目次

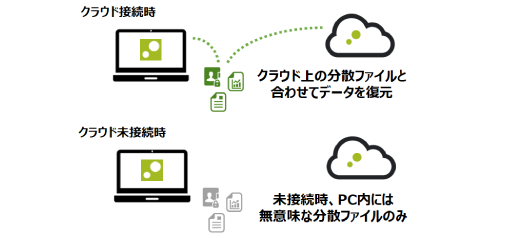

ZENMU Virtual Drive Enterprise Edition

テレワークでの安全・快適なPC利用に

PCの社外持ち出しに関する課題を解決します。

「テレワーク」はアメリカで生まれた考え方で、英語では「Telework」と表記します。Teleは「遠い」を、workは「仕事」を意味します。

つまりテレワークとは、「会社のオフィス」以外の離れた場所で仕事をすることです。さらに最近ではテレワークの一種として、休暇(バケーション)をしながら働く「ワーケーション」という働き方も出てきています。

従来のオフィスに集まって業務をする方式と異なり、テレワークは在宅のまま業務が可能です。

そのため、テレワークなら「通勤時間」をなくして、効率的に仕事を進められます。さらに在宅での業務以外でも、移動時間などのちょっとしたスキマ時間にも業務ができます。

また、テレワークにすると「通勤費」をカットできますし、オフィス利用時にかかる、電気、ガス、水道といったエネルギーコストも削減可能です。

テレワークは効率性の高い勤務形態ですが、実施には会社側の準備が必要です。

まず「オンライン会議システム」「チャットツール」「タスク管理システム」といったICTツールと、「PC」「タブレット端末」などの機材を導入して、IT環境を整えなければいけません。

もちろんIT環境を作ったら、それを安全に運用できるような「セキュリティ対策」も必須です。

さらに働き方が変わりますので、「労務ルール」を新たに制定しなければいけませんし、勤怠管理システムも刷新が必要です。また、テレワークがうまくできるように、従業員への「研修」も欠かせません。

テレワークの広がりを見て、総務省が「テレワークセキュリティガイドライン」を公開しています。そのガイドライン(第4版)では、テレワークは以下の6つに分類されています。

それぞれの方式がどんなものか、簡単に見ていきましょう。

仮想デスクトップ方式は、会社で「サーバー」を用意し、そのサーバー内に擬似的なデスクトップ環境を展開する方法です。

従業員は、情報端末(クライアント)を使って社内のサーバーに接続し、外部から仮想のデスクトップをコントロールします。実際の業務は、オフィスでPCを動かすのと変わらない感覚で行えます。

仮想デスクトップ方式では、データはサーバーに保存され、クライアント側には残りません。

リモートデスクトップ方式は、オフィスにあるPCを外部からクライアントで操作する方法です。

サーバーに仮想環境を構築しないということを除けば、仮想デスクトップ方式と変わりありません。

すでにオフィスでPCを使っているなら、そのまますぐにテレワークに移行できるというのがリモートデスクトップ方式のメリットです。

クラウド型アプリ方式とは、クラウドサービスを利用したリモートワークです。

従業員の所持端末でも会社のサーバーでもなく、「クラウドサービス提供者」が用意したオンラインストレージで業務を行います。

業務に利用するアプリケーションもクラウド側で用意してありますので、個々のクライアントにインストールする必要はありません。

クラウド型アプリ方式では、データをそのままオンラインストレージに保存することもできますが、従業員の情報端末にも保存可能です。そのため、情報管理については気をつけなければいけません。

セキュアブラウザ方式は、クラウド型アプリ方式の発展型です。クライアントでクラウドに接続する際に、専用のブラウザ(セキュアブラウザ)を利用するため安全性が高まります。

セキュアブラウザは、データをクライアント側に残しません。そのため、クラウド型アプリ方式のリスクである、クライアントからの情報漏えい問題を防げます。

アプリケーションラッピング方式は、独立した環境を構築し、その中でテレワーク用アプリケーションを動かす方法です。

アプリケーションを動かす場所は、社内サーバーでもかまいませんし、クラウド上でもかまいません。アプリケーションラッピング方式では、作成したデータがクライアント側には残りません。

会社PCの持ち帰り方式は、名前のとおりオフィスで使っているPC等を自宅に持ち帰って業務を行う方法です。

従業員ごとにクライアントを用意する必要もなく、遠隔操作用のプログラムも不要で簡単にリモートワークができるのがメリットです。

しかし会社PCの持ち帰り方式は、セキュリティ面での問題が多いという弱点もあります。最低限の安全対策として、持ち帰った端末は「VPN」経由でネット接続しなければいけません。

テレワークの各方式にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、「仮想デスクトップ方式」には次のような4つのメリットがあります。

では、それぞれ見ていきましょう。

仮想デスクトップの場合、データはすべてサーバー側に保存されます。そのため、従業員の持つ情報端末に「機密ファイル」が残る恐れがありません。

また仮想デスクトップでは、マルウェア対策や不正アクセス対策などのセキュリティは、クライアント側でせず、サーバー側で一元管理します。そのため、均一で高いセキュリティレベルを保てます。

さらに仮想デスクトップでは、サーバーから構築しますので、自社の状況に合わせた細かなセキュリティシステムを構築できます。

仮想デスクトップ方式でクライアント側に求められるのは、サーバーに接続し、仮想デスクトップの画面を表示する機能と、仮想デスクトップに操作指示を送る機能のみです。

ですから従業員が持つ情報端末は、最低限の性能しか持たない「シンクライアント」で十分です。シンクライアントは、一般的なPCよりも価格が安くコストを抑えられます。

仮想デスクトップ方式の場合、利用者それぞれに仮想的なデスクトップ環境を提供します。そのため、オフィスで働いているときと同じように、他の人の影響を受けずに自分の業務に専念できます。

クラウド型アプリ方式などでは、全員が同じ仮想空間を利用するため、業務環境の独立性は失われてしまいます。ただし、社内での情報共有が素早く簡単になるというメリットもあります。

仮想デスクトップ方式にすると、従業員の増加などにも柔軟に対応可能です。新しく入った従業員にシンクライアントを貸与し、サーバー側で新規従業員用の仮想デスクトップ環境を作れば業務ができます。

もちろん、サーバーの容量が足りなければストレージ等の増設は必要です。しかし、新規社員用に新しくPCを購入し初期セットアップをするよりは、時間もかからず経費も抑えられます。

仮想デスクトップ方式はすべてが優れているわけではなく、次のような3つのデメリットもあります。

では、それぞれ見ていきましょう。

仮想デスクトップの導入には、「サーバー構築」「通信環境整備」「仮想デスクトップイメージの作成、管理」「セキュリティ設定」「業務用各種アプリケーション設定」などを行わなければいけません。

そのため導入には、「ハードウェア」「ソフトウェア」「ネットワーク」についての専門知識を持つ技術者が必要になります。自社にこうした技術者がいない場合は、外注に依頼しなければいけません。

仮想デスクトップは、見かけ上は、それぞれの社員が別々のPCを操作しているように見えます。しかし実際は、すべての業務を同じサーバー上で行っています。そのため、十分な回線速度がないと、仮想デスクトップの動作が遅くなってしまいます。サーバーのスペックを高めればこうした問題は解決しますが、スペックを上げるほどコストが増えるという別の問題が発生します。

リモートデスクトップ方式なら、業務もデータ保存も従業員それぞれのPCで行われます。そのため、いずれかのPCが故障したとしても、そのPCの利用者以外には影響が出ません。

しかし仮想デスクトップ方式の場合、サーバーが故障すると、全従業員が業務できなくなってしまいます。

仮想デスクトップ方式とリモートデスクトップ方式は、使用感や高セキュリティなど似た面が多くあります。

どちらもテレワークを推進するのに有効な手段ですが、どのような違いがあるか、コスト面、カスタマイズ性、構築スピードの3点から比較していきます。

ここでは「コスト」に関して、両者を比較してみました。

仮想デスクトップ方式では、利用者それぞれに仮想の業務領域を提供するため、サーバー側に十分な容量が必要です。

結果、「サーバー機器」「ストレージ機器」「通信機器」といったハードウェア費用がかさみます。さらに仮想デスクトップ環境を構築するためのプログラムライセンス費用もかかります。

対してリモートデスクトップ方式なら、元からある会社のPCを外部から操作するだけですので、リモートデスクトップをするためのプログラム代金だけですみます。

また、Windows 10 Proにはリモートデスクトップ機能が付いているため、会社のPCのOSがWindows 10 Proならプログラム費用もカットできます。

ただし、PCがなくテレワーク用に新たに購入する場合は、リモートデスクトップでも導入コストが高くなります。

仮想デスクトップ方式では、大人数用のサーバーを構築するほど一人あたりの導入コストが低下します。そのため、従業員の多い企業で1からテレワーク環境を整えるなら、仮想デスクトップ方式の方が、リモートデスクトップ方式より安くすむ可能性もあります。

仮想デスクトップ方式は、一度導入してしまえば、そのあとの維持コストはあまりかかりません。電気代、通信回線利用料、システム管理者の人件費などが運用コストとなります。

リモートデスクトップ方式でも、上記の費用はかかります。さらに従業員それぞれのPCにアプリケーションをインストールしたり、セキュリティを管理したりするための費用が必要です。

仮想デスクトップでは、ユーザーごとに仮想デスクトップ環境を構築するため、それぞれの環境に異なるOS・アプリケーションをインストールしたり、設定変更を行うことができ、カスタマイズ性に優れているといえます。

一方、リモートデスクトップでは、サーバー上のOSを複数のユーザーで共有して利用するため、ユーザーごとに別々の環境を用意することはできず、カスタマイズ性では仮想デスクトップに劣るといえます。

リモートデスクトップでは、遠隔で操作を行うクライアント側のPCにソフトウェアをインストールすることで、迅速にリモート環境を構築可能です。

これに対して、仮想デスクトップは、ユーザーごとに必要となる業務環境を個別に構築する必要があるため、ユーザー数の増加に伴い環境数も増え、環境構築までに時間を要します。

構築スピードは、仮想デスクトップよりもリモートデスクトップの方が早いといえるでしょう。

また、ユーザー数が多いほど環境構築に時間がかかります。 ユーザーの業務内容に合わせたカスタマイズを行う場合は、アップデートやセキュリティ対策などの運用面でもさらに工数がかかるでしょう。

一方、リモートデスクトップでは、アプリケーションを入れれば手軽に操作ができるサービス、またWindows PCに標準搭載されている「リモートデスクトップ」を利用することで費用を抑えることができ、 導入・運用にかかる工数を削減できます。

仮想デスクトップとリモートデスクトップは、どちらの方式も重要なデータを遠隔地にあるOSに保存しているため、情報漏えいのリスクが少なく、セキュリティの高さからテレワークに適している仕組みといえます。

選ぶポイントとしては、「利用目的」と「同時利用頻度」の2点を考慮しましょう。まず、仮想デスクトップは、ユーザーごとに仮想デスクトップ環境を用意できるため、事務系・営業系・デザイン系など利用目的に合わせて自由にOSやアプリケーションなどのインストールが可能です。また、別々の環境で業務を行うため、同時に利用する頻度が高くても影響はありません。

一方、リモートデスクトップでは、複数人が同一の環境を使用することから、アプリケーションの追加や設定変更などを自由に行えず、また一人のユーザーがフルタイムで利用するのは困難です。

ユーザーごとにPCの利用目的が異なり、各ユーザーの利用頻度が高い場合には、業務環境を別々に用意できる仮想デスクトップがおすすめです。

テレワークでの利用を考慮すると、社員一人ひとりに業務内容に合った環境が提供できるため、業務効率の向上も期待できるでしょう。IT部門がOSやソフトウェアのアップデート、セキュリティ対策を実施する際に、サーバー側で全仮想マシンに対し一括で設定、管理を行えるメリットもあります。

利用目的が限定されており、全ユーザーが同じ設定のもとで同じアプリケーションを使用、かつ利用頻度がそれほど高くない場合には、リモートデスクトップがおすすめです。

例えば、メンテナンス用のマシンでは、利用頻度がサーバーのメンテナンス時という不定期であり、また利用するアプリケーションも限られるため、ユーザーごとに設定を変更する必要はありません。常時接続して利用する必要はないため、1台のマシンを複数ユーザーで共有するリモートデスクトップで十分要件を満たせるといえるでしょう。

ここからは、仮想デスクトップに関してよくある質問として、シンクライアントとの違い、モバイル端末での利用可否の2つをご紹介していきます。

シンクライアントは、ユーザーが使用するPC端末「Thin(薄い・少ない) Client」に必要最低限の処理能力のみを搭載し、高性能なサーバー側で処理の大部分を行う仕組みです。シンクライアントには、「ネットワークブート型」と「画面転送型」の大きく2つの種類があり、画面転送型のひとつとして、仮想デスクトップ(VDI)があります。

仮想デスクトップは、WindowsやMacといったPCはもちろん、iOSやAndroidを搭載したタブレット端末やスマートフォンからも利用可能な場合があります。ただし、利用するサービスにより、必要となるソフトウェアが異なるため事前に確認が必要です。

テレワークにはさまざまな方式があります。その中でも有力な方式は、「仮想デスクトップ方式」です。仮想デスクトップ方式では、サーバー内にすべての従業員のワークスペースを仮想的に作りだします。

全員分の業務を行うためのサーバー機器やストレージ機器、通信機器の用意が必要なため、仮想デスクトップ方式の導入コストは高くなります。

ただし仮想デスクトップ方式は、業務データを従業員のPCに残さずサーバー側に保存するので、セキュリティ面では非常に優秀です。さらにセキュリティ対策も、従業員個別のPCではなく、サーバー側で一元管理できるため、安全性の高い状態を維持できます。

※本記事における価格情報記載はすべて税抜表記です。

※Microsoft、Windows、Windows 10およびMicrosoftのロゴは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ZENMU Virtual Drive Enterprise Editionは、株式会社ZenmuTechの製品です。

※株式会社日立システムズエンジニアリングサービスは、ZENMU Virtual Drive Enterprise Editionの正規販売代理店です。

テレワークでの安全・快適なPC利用に

PCの社外持ち出しに関する課題を解決します。