ZENMU Virtual Drive

テレワークを行ううえで、「シンクライアント」と「VDI」という言葉を耳にされたことはありませんか? 共に社内のコンピューター環境をセキュアに利用するための仮想デスクトップの仕組みです。

本社のサーバーに接続し、リモートで利用することで、機密情報の漏えいなどを防ぐ仕組みのことを指します。

さて、この「シンクライアント」と「VDI」、いったいどう違うのでしょうか? この記事ではよく似た仕組みを指している2つのキーワードについて詳しく説明します。

※本記事に掲載している情報は2024年9月時点のものです。

目次

ZENMU Virtual Drive Enterprise Edition

テレワークでの安全・快適なPC利用に

PCの社外持ち出しに関する課題を解決します。

世の中にワークスタイル改革が広まった際に注目され始め、最近のコロナ禍で再度注目されているリモートワーク、このリモートワークのツールとして利用拡大が進んでいるのが、「VDI(デスクトップ仮想化)」です。

「VDI」とはオフィス外からセキュアに業務PCを利用する仕組みですが、かつて同様の仕組みで「シンクライアント」というプロダクトが注目された時期がありました。VDIとシンクライアント、どう違うのでしょうか?

2つの違いについて詳しく解説します。

シンクライアントとは、ユーザーが使用するPC端末「Thin(薄い・少ない) Client」には最低限の処理能力を搭載するのみで、高性能な処理能力をもつサーバー側で大部分の処理を行うシステムです。クライアントPC内にデータやアプリケーションを保存しないため、PCの盗難やウイルス感染にあった場合でもデータ漏えいのリスクを抑えられセキュリティ面で優れているといえます。また、PCの性能を限定することで端末購入時のコスト削減にも有効です。さらに、近年の仮想化技術の向上により、リモートでも通常のPCのような操作性が実現していることも注目を集める背景になっています。

VDI(Virtual Desktop Infrastructure または Virtual Desktop Interface)は、デスクトップ仮想化と呼ばれ、サーバー上にOSやアプリケーションといった仮想デスクトップ環境を構築し、クライアントPCから利用する仕組みです。会社の保有する重要なデータを社外に持ち出すことなく、またリモート接続したPC内にデータが残ることもないため、情報漏えいのリスクを軽減でき、リモートワークを採用する企業においてセキュリティ対策として導入が進んでいます。

2つの違いを説明するうえで、まずはシンクライアントの方式について説明します。先に結論をお話すると、VDIはシンクライアントの1つの方式です。

シンクライアントには大きくネットワークブート型と画面転送型の2つの方式があります。ここではそれぞれの概要とメリット・デメリットについてご説明します。

ネットワークブート型は、サーバー上のOSやアプリケーションのイメージファイルをネットワークを経由して、クライアントPCでブート(起動)する方式です。特にOSイメージのダウンロード時には通信量が大きくなるため、安定したネットワーク環境が求められます。また、ネットワークブート型では、アプリケーションで作成したデータをクライアント端末からサーバーファイルに送り、サーバーに保存する仕組みのため情報漏えいのリスクを有しており、セキュリティ対策が重要といえます。

画面転送型は、サーバー側でOSやアプリケーションの処理が行われ、その処理結果の画面がクライアントPCに表示される仕組みです。クライアントPCの操作に関する入出力情報とサーバー側の処理結果画面のやり取りのみのため、通信の負荷が少なく、また情報漏えいのリスクも軽減できます。画面転送型には、サーバーベース型・ブレードPC型・デスクトップ仮想型(VDI)の3つがあります。

サーバーベース型はSBC(Server Based Computing)方式やターミナルサーバー方式と呼ばれています。この方式はサーバーOS上で実行しているアプリケーション画面を転送する方式です。

1つのOS上でアプリケーションの仮想化を行い、遠隔のPCにアプリケーション画面イメージを転送する方式です。このあとの2つの方式と大きく異なるのは、あくまでも遠隔利用するのはアプリケーションのみ、という点です。

イメージはウェブ上のアプリケーションやコンテンツの利用を想像いただければよいかと思います。勤怠入力や出張申請などのアプリケーションを遠隔地にあるウェブサーバー上に配置し、遠隔から利用するようなイメージです。

1つのOS上のアプリケーションを共有することから、画面転送型の3方式の中で1番安価に構築できるというメリットがあります。

しかしながら、全員同一のアプリケーションしか利用できない点と、全ユーザーが同一OS上の環境を共有するため、同時接続ユーザーが増加した場合にパフォーマンス低下を引き起こす可能性があります。

よって、サーバーベース型は、常時利用しない特定用途の業務に向いており、日々各自が業務で利用するデスクトップ環境には不向きといえるでしょう。あくまでも全社で日に数回しか利用しない勤怠や出張申請のような全社アプリケーションに限定されます。

ブレードPC型はその名のとおりブレードサーバーにデスクトップ環境を集約、遠隔PCに画面転送する方式です。ブレードPC1台1台にOS、および個別のアプリケーションをインストールし、利用者は割り当てられたPCに遠隔から接続して利用します。

ご自身の会社のデスクにあるデスクトップPCに、社外からリモートデスクトップで接続することをイメージしていただければと思います。さらにおのおののデスクトップPCが1ヵ所に集約されているイメージです。

ブレードPC型のメリットは個々にデスクトップ環境とハードウェアが割り当てられるため、それぞれ好きな環境を準備できることです。また、利用ユーザー数増加によるパフォーマンスへの影響がありません。

一方、利用者1人に対し、ブレードPCと遠隔利用するPC、合計2台のPCを配布するイメージであり、導入費用は比較的高額になります。

高いパフォーマンスを維持する必要のある環境、例えばCAD作業や開発環境などに向いているといえます。

デスクトップ仮想型(VDI)は画面転送型のシンクライアントの中で現在主流の方式です。

VMWareなど近年のサーバー仮想化技術の進化は目覚ましく、1台のサーバー上で複数のOSを稼働できるようになりました。VDIはこの技術を利用し、1つのハードウェア上で複数のデスクトップ環境を稼働させ、その画面を遠隔に転送する方式です。

この方式はサーバーベース型、ブレードPC型のデメリットを解消した方式で、業務で利用するデスクトップ環境利用に一番向いている方式といえます。詳しくはこのあとでご説明します。

前述のとおり、VDIは今やシンクライアントの中で主流の方式となっており、多くの会社がリモートワーク用としてVDI方式を導入しています。

それではなぜサーバーベース型やブレードPC型ではなく、VDI型が主流となってきているのでしょうか?その理由は、VDI型はサーバーベース型、ブレードPC型の課題を解消している点にあります。ここで詳しく説明します。

VDIのみが主流化し、サーバーベース型やブレードPC型の利用が進まない理由は、先にもお話したとおり機能不足とコスト面の課題があるからです。サーバーベース型とブレードPC型はお互い逆の性質をもった方式といえます。

サーバーベース型はウェブアプリケーション共有の延長線上にある仕組みといえます。安価にアプリケーションが遠隔利用できるメリットがありますが、遠隔からデスクトップをセキュアに利用する、という目的には利用できません。

あくまでもアプリケーションの共有のみでデスクトップ環境すべてを遠隔から利用する機能がないからです。 そこでブレードPC型が登場しました。ブレードPC型はサーバーベース型と違い、デスクトップすべてを遠隔地からセキュアに利用できるようになり、リモートワークの要件を満たします。

ただし、導入コストが高額になってしまうことがネックとなります。イメージは個々に割り当てられたデスクトップPCに社外からアクセスするようなもので、1人に2台のPCを準備するのと同じですので、どうしてもコストは跳ね上がってしまいます。

上記のような結果、サーバーベース型、ブレードPC型共に利用が進むことはありませんでした。機能不足、コスト高では利用する意味を見出せないからです。

そんな中、サーバー仮想化がメジャーとなるにつれて、その技術を利用した方式として登場したのがVDI型です。

サーバー仮想化技術が進化する中、その技術を応用し開発されたVDI方式は、サーバーベース型、ブレードPC型双方の課題をすべて解決する、いいとこ取りの方式です。

最大のポイントは、1台のハードウェア上で複数のデスクトップ環境を稼働できる点です。これにより複数のデスクトップでCPUやメモリの共有ができるため、ブレードPC型と大きく異なる、VDI型のメリットとなっています。

ブレードPC型は利用するしないに関わらずデスクトップごとにブレードPCを準備する必要があります。利用者が10人いれば10台分のブレードPCを準備しなくてはなりません。

これに対しVDI型は10台のPCでリソース共有ができます。よって、トータルの利用率に合わせたリソースを準備すればよいことになります。

例えば、デスクトップは10台あるが、平均のCPU利用率が50%であれば、5台分程度のハードウェアリソースを準備すればよいということになり、ブレードPC型と比べ導入コストを抑えられるわけです。

この結果、昨今のリモートワーク利用ではVDI方式が主流となっていきました。

それではVDIを採用するメリットとその課題について、これまでに延べてきた内容も含めここでまとめます。ここでは、デスクトップ自体をセキュアに利用することを前提に考えることとし、主にオンプレミス環境、およびブレードPC型との比較について説明いたします。

VDI型を採用するメリットは先ほどもお話したとおりコスト面の優位性が挙げられます。そしてもう一つは管理面のメリットがあります。3つのメリットについて解説します。

1つ目はブレード型と比較しローコストで導入できる点です。ブレード型は1デスクトップに対し1ハードウェアを割り当てる方式で、利用頻度に関係なく、デスクトップごとにハードウェアコストがかさんでいきます。

これに対し、VDI方式は全体の利用率に合わせてリソースを準備すればよいため、ブレード型に比べローコストで導入することが可能です。

例えば10台のデスクトップ環境に対し、利用率が50%程度であれば、5台分のハードウェアリソースを準備すればよいわけです。

最近ではCPUのハイパースレッド技術などハードウェア側での利用集約技術なども発展してきており、さらに少ないリソースで稼働させることができるため、ハードウェアを集約できる点はVDI型の大きなメリットといえます。

2点目は管理のしやすさです。VDI方式は1ヵ所に利用ユーザーすべてのデスクトップ環境を集約しています。これにより管理者はすべての社員のデスクトップ環境を1ヵ所で管理できます。

この環境は、管理者にとってメリットをもたらします。例えばOSやソフトウェアのバージョンアップです。オンプレミス環境では社員全員にバージョンアップを依頼し、アップデート状況をフォローする必要があります。

また、管理者がいないPCは1台1台手作業でバージョンアップ業務を行う必要があります。

これに対しVDIは、インストールの仕方や仮想化製品によっては、すべてのデスクトップ環境を同時にバージョンアップ可能で、作業工数を減らすことが可能です。また不具合発生時においてもVDIサーバー1ヵ所ですべて完結できるため、オンプレミス環境と比べて対応工数を減らせます。

1ヵ所に集約できることで、管理面でも大きなメリットを享受できるわけです。管理工数を削減できるということで管理コスト低減にもつなげられます。

3点目としてVDI方式は、高度なセキュリティ対策としても有効です。VDIでは、利用するデータはサーバー上に保管されており、サーバーに接続するPCに機密データを保存することはありません。したがって、万が一、PCが盗難に遭っても情報漏えいのリスクを軽減できます。また、サーバーから取得するのはあくまでデスクトップの画面イメージのみであり、データをダウンロードすることはないため、ダウンロード時にデータを窃取されるリスクもありません。

コスト面でも管理面でも優位性があるVDIですが、課題はないのでしょうか?

VDIにも利用時に気を付けるべき課題点があります。1点目は1つのハードウェアリソースを共有するためどうしても避けられないパフォーマンス上の問題、2点目は障害発生時に遠隔対応できない点、3点目は従業員の利用するネットワーク環境にも注意が必要な点です。

それぞれの課題について説明します。

1点目はレスポンスに関する課題です。1台のハードウェアを共有する構成であるため、利用の仕方によっては他のデスクトップ環境のパフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。

例えば急激なハードウェアリソースの利用増加が発生した場合です。仮に平均利用率が30%程度で、それに合わせたリソースの準備がなされていたとします。

これが何らかの理由で急激に利用率が50%を超過するような事態になった場合、リソース不足が生じ、VDI全体のパフォーマンス悪化につながります。

サーバーベース型とは違い、パフォーマンス管理ツールで全体のリソースを管理したり、ある程度余裕をみたハードウェアスペックにしたりすることでおおむね回避することはできますが、ある日突然増加するようなことがあれば対応は困難です。

この点はブレードサーバー型と比べた場合デメリットとなります。

2点目は、オフライン利用できない点です。これは、シンクライアントすべての方式が遠隔利用のため、何らかの支障が出てくる部分です。

特にVDI方式はデスクトップ環境全体を遠隔から利用していますので、仮にネットワーク障害やサーバー障害が発生した場合、全く利用できなくなります。PC業務を主とした社員であれば、自身のデスクトップ環境を利用できないということは、全く業務ができないことに等しく、影響は大きいといえます。

対応方法として、VDIサーバーのDR(ディザスタリカバリ)対策やVDIのパブリッククラウドサービスを利用することである程度は回避できるようになります。ただし、DR対策を行う場合はそれなりの追加コストは覚悟しなくてはいけません。

VDI型を含めたシンクライアントは遠隔利用することでセキュリティを確保しているわけですから、障害時に利用できないことは仕方ないともいえます。サーバー本体の冗長化など、停止時間を極力短くできるようにしておくことが現実解といえます。

3点目は、従業員が自宅や外出先で利用するネットワーク環境にも注意が必要な点です。リモートワークを採用している場合、従業員は自宅のインターネット環境を利用して会社のサーバーにアクセスすることになりますが、従業員側のネットワーク回線のセキュリティが弱くマルウェア感染による情報漏えいのリスクもあるため、セキュリティ対策も重要といえるでしょう。

VDI型はサーバーベース型、ブレードPC型と比べリモートワーク利用においてはベストな選択といえます。利用者ごとにデスクトップ環境を準備でき、ブレードPC型と比べても導入費用が安価というメリットがあります。

一方で、リモートでの利用が故に耐障害性が低いという課題があります。例えばネットワーク障害やサーバー側のトラブルによりVDIが利用できなくなった場合、PCも全く利用できなくなるため、業務にも多大な影響が出るでしょう。

また、いくら画面転送型であっても画面情報のキャプチャや録画などされ、情報が流出する可能性もありますので注意が必要です。画面転送中のデータを窃取された場合、デスクトップ上で作成していた資料の外部漏えいの可能性が高くなります。

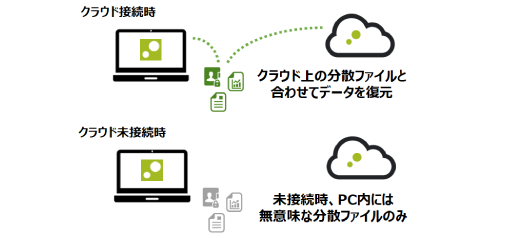

株式会社日立システムズエンジニアリングサービスの提供するZENMU Virtual Drive Enterprise Editionはこれら2つの課題を解決します。 ZENMU Virtual Drive Enterprise Editionはオフライン機能があり、仮にネットワークが切断された場合でもスタンドアロンで利用できる機能があります。

また、画面転送時差分のみをデータとして送ることで、情報漏えいリスクを最小限に抑えています。

これからVDI利用される、または導入を検討されている方は、ぜひ一度ZENMU Virtual Drive Enterprise Editionを検討されてみてはいかがでしょうか。

※本記事における価格情報記載はすべて税抜表記です。

※Microsoft、Windows、Windows 10およびMicrosoftのロゴは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ZENMU Virtual Drive Enterprise Editionは、株式会社ZenmuTechの製品です。

※株式会社日立システムズエンジニアリングサービスは、ZENMU Virtual Drive Enterprise Editionの正規販売代理店です。

テレワークでの安全・快適なPC利用に

PCの社外持ち出しに関する課題を解決します。