クラウドバックアップサービス AvePoint

パブリッククラウドの活用は、社内データのクラウド化や災害時のサーバーダウンへの有効な対策です。

本記事では、パブリッククラウドの概要、プライベートクラウドとの違い、メリット・デメリット、サービス例・シェア率などについて解説します。

※本記事に掲載している情報は2024年3月時点のものです

目次

クラウドバックアップサービス AvePoint

「クラウドバックアップサービスAvePoint」導入でグループウェアの

情報セキュリティリスクを軽減。「グループウェア」のデータ保護を実現します。

パブリッククラウドとは、インターネット経由でクラウドサービスを利用する運用形態のことです。

例えば、次のようなサービスが該当します。

サーバーや回線といった専用機器を所有する必要がなく、手軽にクラウドサーバーやネットワークリソースを使えるのが特徴です。

従量課金制が採用されており、契約すればすぐに開発環境を構築できます。

総務省が公表する「データセンター市場及びクラウドサービス市場の動向」※によると、新型コロナウイルスのまん延に伴い、引き続き日本国内ではオンプレミス環境からクラウドへの移行が進んでいるとしています。

※出典:「データセンター市場及びクラウドサービス市場の動向」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd248200.html#f00247)

リモートワークへの対応を始め、業務効率化に欠かせないDX(デジタル・トランスフォーメーション)やICT技術の強化といった背景が、市場拡大につながったと予測できます。

パブリッククラウドとは別に「プライベートクラウド」というものがあるのをご存じでしょうか。

プライベートクラウドとは、自社内でクラウド環境を構築する運用形態のことです。パブリッククラウドがインターネット経由で誰でも利用できることに対し、プライベートクラウドは、環境を構築した企業のみ利用できます。

カスタマイズ性に優れているため、自社の業務に最適な環境を構築できるのがメリットです。一方で、システム構築に手間やコストがかかるというデメリットもあります。

パブリッククラウドは、IaaS・PaaS・SaaSの環境で役立つ運用形態です。参考として、パブリッククラウドの導入によって実現できることを詳しく説明します。

IaaSとは、OSやクラウドストレージ、ネットワーク環境といった開発基盤をインターネット経由で利用するサービスのことです。

IaaSのパブリッククラウドを導入すると、次のことを実現できます。

例えば、自社でサーバーやソフトウェアを購入する必要がなくなるのはもちろん、運用・メンテナンスにかかるコストや手間を削減できるのが魅力です。

また従量課金制であるため、必要なときだけIaaSを利用し、システムを保有管理する負担を削減できます。

PaaSとは、アプリケーション実行に関わるプラットフォームをインターネット経由で利用するサービスのことです。

PaaSのパブリッククラウドを導入すると、次のことを実現できます。

環境構築の自由度はIaaSよりも低くなりますが、環境構築済みのプラットフォームを利用できるため、構築コストを抑えられるのが魅力です。

従量課金でアプリケーションを開発できるため、開発ソフトの導入が不要になるほか、運用・管理の手間がかかりません。

SaaSとは、事前に開発されているソフトウェア・アプリケーションをインターネット経由で利用できるサービスのことです。

SaaSとしてパブリッククラウドを導入すると、次のことを実現できます。

今までオフライン上で導入していたソフトウェア・アプリケーションを、クラウド上で利用できるのがサービスの魅力です。

環境構築や開発の必要がなく、専門知識がない人でもすぐにソフトウェア・アプリケーションを利用できます。ただし、カスタマイズ性が低いことに注意しなければなりません。

パブリッククラウドの導入メリットを3つに整理しました。

パブリッククラウドは、インターネット経由ですぐに導入できるのがメリットです。ウェブ上で提供されているサービスを申し込むことによって、簡単に導入が完了します。

従来、基盤システムの構築やアプリケーション開発環境の整備、アプリケーションの利用を実現するためには、専用機器の設置や構築、インストールソフトの準備が必要でした。一方でパブリッククラウドなら、インターネット経由で構築済みのサービスを利用できます。

使った分だけ料金を支払う従量課金制が採用されているサービスも多いため、手軽に導入できるのが魅力です。

パブリッククラウドを活用すれば、これまでかかっていた次のコストを削減できるのがメリットです。

例えば、自社独自のシステムを構築している会社の場合、構築の手間や費用がかかります。

また、継続して運用するコスト、維持管理やトラブル解決のコストなど、さまざまなシーンで負担が発生していました。

対してパブリッククラウドは、クラウドサービス提供者がメンテナンスや更新の手間を担ってくれるのが特徴です。自社で運用するコストをまるごと削減できるのはもちろん、人件費の削減を期待できます。

パブリッククラウドの導入は、災害時の備えとして有効な手段です。

次のような場面で効果を得られます。

地震や洪水といった影響で会社が被害を受けたとしても、パブリッククラウドのデータは別の場所に保管されています。

直接的な被害を最小限に留め、重要データの紛失リスクを削減できるのが魅力です。また、会社自体が被害を受けても働く場所さえ確保できれば、すぐに業務を再開できます。データの分散保管にも役立つため、重要データのバックアップ確保としても活用できるのがメリットです。

ただし、パブリッククラウド自体に不具合が発生し、データを紛失する可能性もあります。

災害に対してより有効なデータ管理の体制を整えるには、パブリッククラウドのバックアップを取ることも重要です。

パブリッククラウドの導入にはデメリットも存在します。

主なデメリットを以下の3つに整理しました。

パブリッククラウドはインターネット経由で利用するサービスであることから、時間帯や通信状況によって処理が不安定化するのがデメリットです。

例えば、大量のデータ処理を実施する際に待ち時間が必要になる場合があります。また、読み込みに時間がかかったり、通信エラーが発生したりと業務の遅延につながるケースもあるようです。

通信の安定性をチェックしたいのなら、まずはパブリッククラウドのサービスを仮導入し、テスト運用することをおすすめします。

パブリッククラウドは、自社独自の環境を構築しづらいのがデメリットです。

まず、環境構築済みのパブリッククラウドを利用することから、クラウド利用者はサーバーの要件に従わなければなりません。そのため、自社独自の環境に書き換えたい、変更したいという対応ができないことに注意が必要です。

もし自社独自の環境構築を実施したいなら、プライベートクラウドの活用・併用を視野に入れてください。

パブリッククラウドで障害が発生した場合、企業は復旧を待つことしかできません。なぜなら、パブリッククラウドにおける障害の解決は、サービス提供者が実施しなければならないからです。

数時間~数日ほど復旧に時間がかかるケースもあるため、パブリッククラウドを通じて提供しているサービスが、一時的に停滞してしまうことに注意してください。

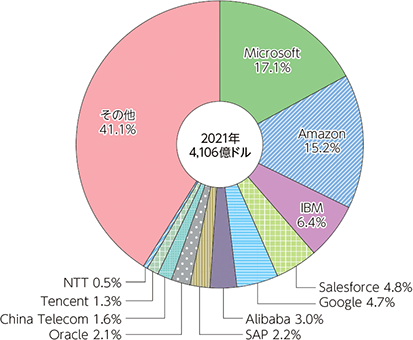

総務省が公表する「データセンター市場及びクラウドサービス市場の動向」によると※、世界のパブリッククラウドサービス市場のシェアは以下のとおりとなっています。

※出典:「データセンター市場及びクラウドサービス市場の動向」(総務省)(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd248200.html#f00247)

上位6つのパブリッククラウドだけで、全体の約半数の市場を占めているのが特徴です。2022年時点で2兆1,594億円もの市場価値が生まれており、今後もパブリッククラウド導入のニーズが上昇していくと予想されています。

パブリッククラウドの導入を検討している方向けに、具体的な活用シーンを3つ紹介します。

自社データを安全に保管したいのなら、パブリッククラウドを活用するのがおすすめです。パブリッククラウドを活用すれば、自社で管理しているストレージやデータベースをまるごとクラウド化し、トラブル時のデータ紛失リスクを削減できます。

また、支店や店舗が分かれている場合に、離れた場所でもデータ共有できるのが魅力です。遠隔でも同じデータを閲覧・編集できるため、メールや郵送でデータを送信する必要がなくなります。

アプリケーション開発やテスト環境の構築を効率化したいのなら、パブリッククラウドを活用するのがおすすめです。

パブリッククラウドを使えば、アプリケーション開発プラットフォームや、テスト環境を手軽に導入できます。プラットフォームやテスト環境の準備にかかる時間を削減できるのはもちろん、ハードウェアの調整や設定の手間を省略できるのが魅力です。

また、クラウド上で開発を実施することによって、リモートワークなど離れた場所にいる人と一緒に開発を進行できます。開発データの一元管理も可能であるため、開発効率を高めたい人におすすめのサービスです。

商品販売に活用するECサイトの運営をスタートしたいのなら、ぜひパブリッククラウドを活用してみてください。

ECサイトを構築・運営できるパブリッククラウドを導入すれば、商品管理やデータ分析など、幅広い業務を自社で一元管理できます。

また、ECサイトをパブリッククラウドで構築することによって、次の業務をクラウドサービス提供者に任せられるのが魅力です。

自社でECサイトの構築・運営だけに専念できるのはもちろん、管理の負担を削減できるため、ECサイトの運営にパブリッククラウドを活用してみるのはいかがでしょうか。

パブリッククラウドを導入し、実際に業務活用している会社の事例をまとめました。

導入するサービスや、実施する目的を知る参考にしてみてください。

国内で食品会社を営むA社では、社内管理データの容量削減のためにパブリッククラウドを導入しました。

分散していたファイルサーバーをクラウドに集約化したほか、重複ファイルを削除してデータ管理の最適化を実現しています。さらには、システムのクラウド化に伴い、データの遠隔バックアップ環境を構築し、BCP対策としてシステムの可用性を向上しています。

総合商社としてさまざまなソリューションを展開するB社では、社内プラットフォームを整備し、効率的かつ安全に利用できる環境を構築するためにパブリッククラウドを導入しました。

主にAWSを使って基盤システムのクラウド化を実現しており、監視・分析機能を構築し、システム異常を早期に発見できる環境を整備しています。また、多要素認証等のサービスを提供することによって、グループ企業全体のセキュリティ性を向上しています。

インターネットを通じてクラウドサービスを利用できる「パブリッククラウド」は、ウェブから申し込むだけですぐに運用環境を構築できます。また、IaaS、PaaS、SaaSなど、幅広い分野でクラウドサービスを活用でき、自社に最適な業務環境を作り出せるのが魅力です。

ただし、パブリッククラウドを安全に利用するためには、別途セキュリティやバックアップといった対策を検討することが重要です。

クラウドデータのバックアップを取りたい、セキュリティリスクを削減したいと考えているのなら、クラウドバックアップサービスの導入をおすすめします。

パブリッククラウド上でトラブルが起きても安全にデータを管理できるため、バックアップサービスを検討してみてはいかがでしょうか。

※本記事における価格情報記載はすべて税抜表記です。

※Microsoft、Windows、Windows 10およびMicrosoftのロゴは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

「クラウドバックアップサービスAvePoint」導入でグループウェアの

情報セキュリティリスクを軽減。「グループウェア」のデータ保護を実現します。